コラム

日本刀の歴史と種類(太刀、打刀、脇差、短刀、薙刀、槍について)

日本刀は、その美しい曲線美と卓越した切れ味で世界中を魅了する日本の伝統工芸品です。単なる武器を超え、武士の魂として尊重されてきた日本刀の歴史と多様な種類について、詳しく解説します。

日本刀の歴史 ~武士の魂と変遷~

日本刀は、単なる武器ではなく、武士道の象徴として日本の歴史と文化に深く根ざしています。その進化の過程は、日本社会の変化や戦闘様式の発展と密接に関連しています。

日本刀誕生以前 <直刀の時代>

古墳時代から奈良時代にかけて、日本で主に使用されていた刀剣は大陸から伝来した「直刀」でした。その名の通り刀身が真っ直ぐで、主に突き刺すことに適した構造を持っていました。当時の集団戦に適した形状でしたが、製鉄技術の制約もあり、大きく湾曲させることが難しかった時代の産物です。

日本刀の原型 <湾刀の登場>

平安時代中期になると、日本独自の製鉄技術が発展し、刀身を湾曲させた「湾刀」が登場します。これが日本刀の原型とされています。湾刀は直刀に比べて斬撃に適しており、騎馬武者の増加とともに普及しました。初期の湾刀は反りが浅く直刀の面影を残していましたが、徐々に反りが深くなり、日本独自の刀剣文化が花開くきっかけとなりました。

時代による変化 <打刀の普及>

室町時代から戦国時代にかけて、戦闘スタイルは集団戦から個人戦の要素が強くなり、より実用的な刀剣が求められるようになりました。この時代に登場した「打刀」は、太刀より軽量で扱いやすく、徒歩での戦闘にも適していたため幅広い層の武士に愛用されました。

打刀の最大の特徴は、刃を上にして腰に差す携帯方法で、これにより素早く刀を抜くことができ、不意の攻撃にも対応できるようになりました。この打刀の普及が、現代にまで続く日本刀のイメージを確立したと言えるでしょう。

日本刀の種類:用途と特徴

日本刀には用途や形状によって様々な種類があり、それぞれが独自の役割と特徴を持っています。武士は戦闘スタイルや身分によって使い分け、その選択は実用性と象徴性の両面を持っていました。

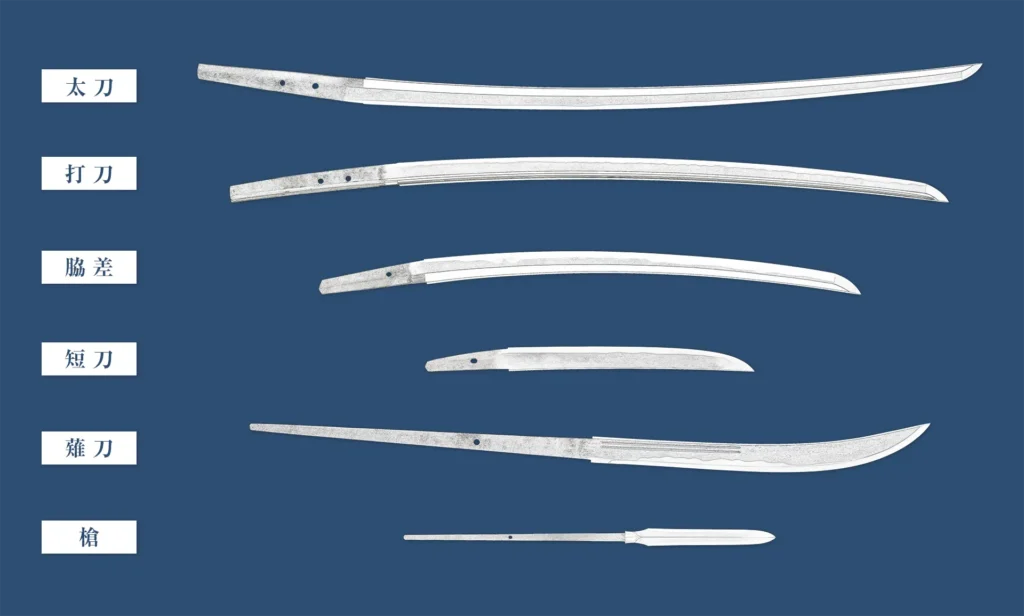

太刀:武士の象徴

太刀は平安時代から室町時代にかけて主に用いられた刀剣で、騎馬武者が馬上から敵を斬るために使用されました。最大の特徴は刃を下にして腰に佩用することです。

その長い刀身と深い反りから生まれる優美な外観は、武士の地位と力の象徴として重要視されました。童子切安綱や三日月宗近など、名高い太刀の多くは国宝に指定され、その美しさと歴史的価値は現代でも高く評価されています。

打刀:実戦向けの刀

打刀は室町時代から江戸時代にかけて広く普及した刀剣です。太刀と比べて軽量で扱いやすく、徒歩での戦闘に適していました。刃を上にして腰に差す携帯方法が特徴で、迅速に抜刀できる実用性を重視した設計です。

打刀は様々な剣術流派で使用され、技術発展にも貢献しました。加州清光や大和守安定などの有名な打刀は、新撰組の隊士が愛用したことでも知られています。日本刀の中で最も一般的かつ実戦的な刀剣と言えるでしょう。

脇差と短刀:補助的な刀剣

脇差と短刀は打刀の補助的役割を担う刀剣です。脇差は打刀と共に「大小」として携帯され、室内や近距離での戦闘に使用されました。また武士の身分証明としての役割も持ち、常に身につけることが義務付けられていました。

短刀はさらに小型で、護身用として女性や子供も所持していました。また、武士が切腹を行う際の道具としても使用されるなど、その用途は多岐にわたります。

特殊な刀剣:薙刀と槍

薙刀と槍は、一般的な日本刀とは異なる形状を持つ特殊な武器です。 薙刀は長い柄の先に刀身が取り付けられた武器で、主に女性や僧兵が使用しました。リーチが長く、広い範囲を薙ぎ払うことができるため、集団戦で威力を発揮しました。

槍は長い柄の先に鋭い穂先がついた武器で、主に足軽が使用しました。敵の騎馬隊を阻止するために効果的で、戦国時代の合戦において重要な役割を果たしました。

日本刀の構造 ~美しさと機能美~

日本刀の魅力は、その美しい外観だけでなく、優れた機能美にもあります。各部分が独自の役割を果たし、全体として完成された芸術品となっています。

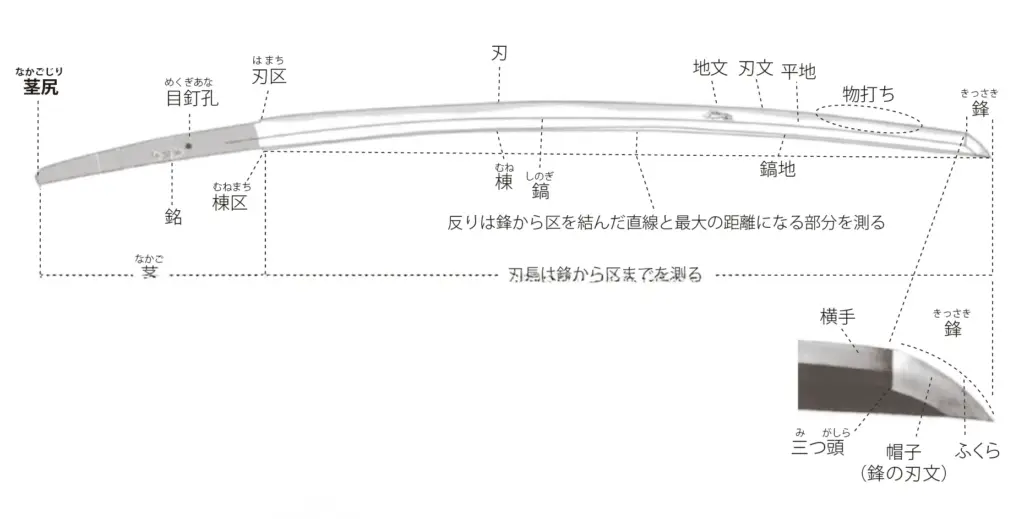

刀身:日本刀の心臓部

刀身は日本刀の核心部分です。「玉鋼(たまはがね)」と呼ばれる特殊な鋼を何度も折り返して鍛錬することで、硬度と柔軟性を兼ね備えた強靭な刀身が生まれます。

刀身の形状や反り、刃文などは刀工の技術と個性が顕著に表れる部分で、刀剣の価値を大きく左右します。刀身の状態、特に錆や傷の有無、刃文の鮮明さは、刀剣評価の重要な要素となります。

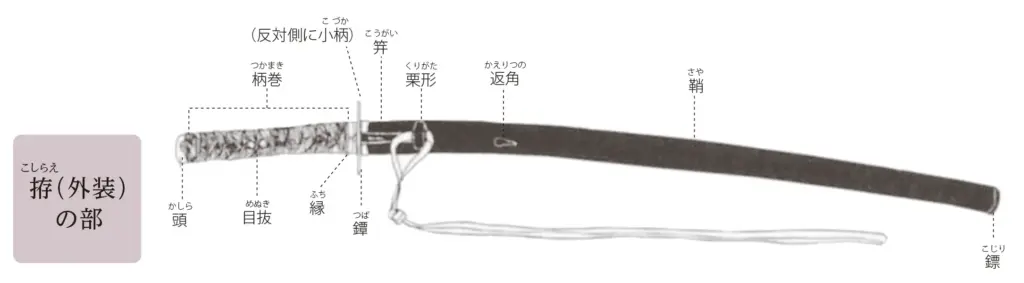

拵(こしらえ):刀の外装

拵(こしらえ)は刀の外装部分で、刀身を保護するとともに美しさを引き立てる役割を果たします。鞘(さや)、柄(つか)、鍔(つば)などから構成され、それぞれに様々な装飾が施されています。

拵の素材や装飾は武士の身分や個人の好みを反映していることが多く、その種類は多岐にわたります。刀剣の個性を表現する重要な要素であり、刀身と並んで価値を高める要因となっています。

刃文の種類:個性の表現

刃文は刀身に現れる模様で、刀工の技術と個性が最も顕著に表れる部分です。焼き入れの際に刀身の温度を巧みに調整することで生み出され、直刃(すぐは)、湾れ刃(のたれば)、互の目乱れ(ぐのめみだれ)など多様な種類があります。

刃文は刀剣の美しさを決定づける要素であり、刀工の流派や製作時代を特定する手がかりにもなります。刀剣鑑賞において、必ず注目すべき重要な特徴です。

まとめ:日本刀の奥深い世界

日本刀は単なる武器を超え、日本の歴史と文化が凝縮された芸術品です。その起源から現代に至るまでの変遷、多様な種類、精緻な構造、そして類まれな美しさ—これらの要素が複雑に絡み合い、日本刀の奥深い世界を形成しています。

日本刀を学ぶことは、日本の歴史や文化を学ぶことにも繋がります。武士の精神、職人の技術、そして日本の美意識を体現する日本刀は、まさに日本の文化的遺産であり、未来へと継承されるべき貴重な財産です。

この機会に日本刀の世界に触れ、その魅力を発見してみてはいかがでしょうか。博物館や美術館での展示会、刀剣専門書籍など、日本刀について学べる場所は数多くあります。日本の伝統工芸の結晶である日本刀の奥深さを、ぜひ体感してください。