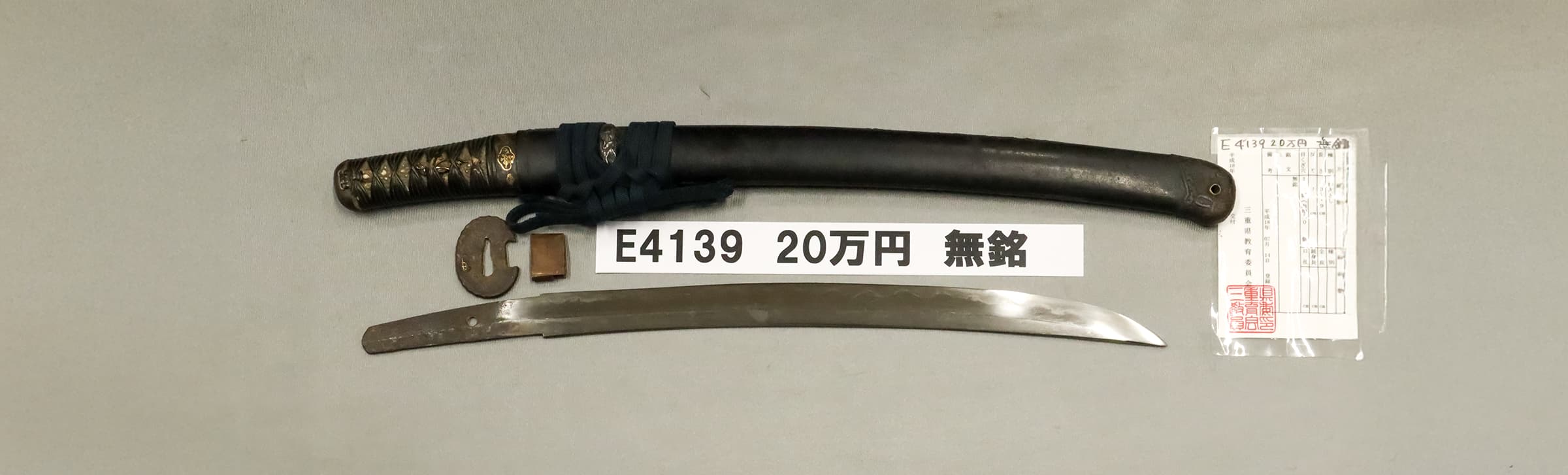

E4139【拵付脇差】無銘

室町時代中期(15世紀頃)に製作されたと考えられる無銘の拵付脇差です。刀身は、鎬造の変化型である「菖蒲造(しょうぶづくり)」で、切先から棟にかけて鋭く延びる姿が特徴的です。これは、戦場での突き刺し性能を高めるために考案された造り込みで、戦国期の実戦刀として高く評価されています。地肌は板目肌が詰み、互の目乱れの刃文が連なり、時代を経た趣ある姿を見せています。

茎(なかご)は生ぶで、栗尻形、ヤスリ目は経年により判別しにくくなっていますが、丁寧な造りがうかがえます。銅製のハバキを備え、外装は鐺(こじり)付き黒塗時代鞘、革巻柄といった質実剛健な拵えでまとめられており、当時の実戦武士が携えた姿を今に伝えます。

室町中期は応仁の乱(1467年)をはじめとする群雄割拠の時代で、多くの刀匠が実戦向けの刀を打ち続けました。菖蒲造の脇差は比較的希少で、戦国時代の荒波を生き抜いた証といえるでしょう。

実用刀としての鋭さと美術品としての風格を兼ね備えた、戦国ロマン漂う一品です。

-

- 銘

- 無銘

-

- 時代

- 室町時代中期

-

- 刃紋

- 乱

-

- 目釘

- 1

-

- 重量

- 278g

-

- 刀長

- 37.9cm

-

- 反り

- 1

-

- 元幅

- 2.8

-

- 元重

- 0.5

-

- 先幅

- 2

-

- 先重

- 0.3

-

- 登録番号

- 三重県 第50972号

-

- 登録年

- 平成18年