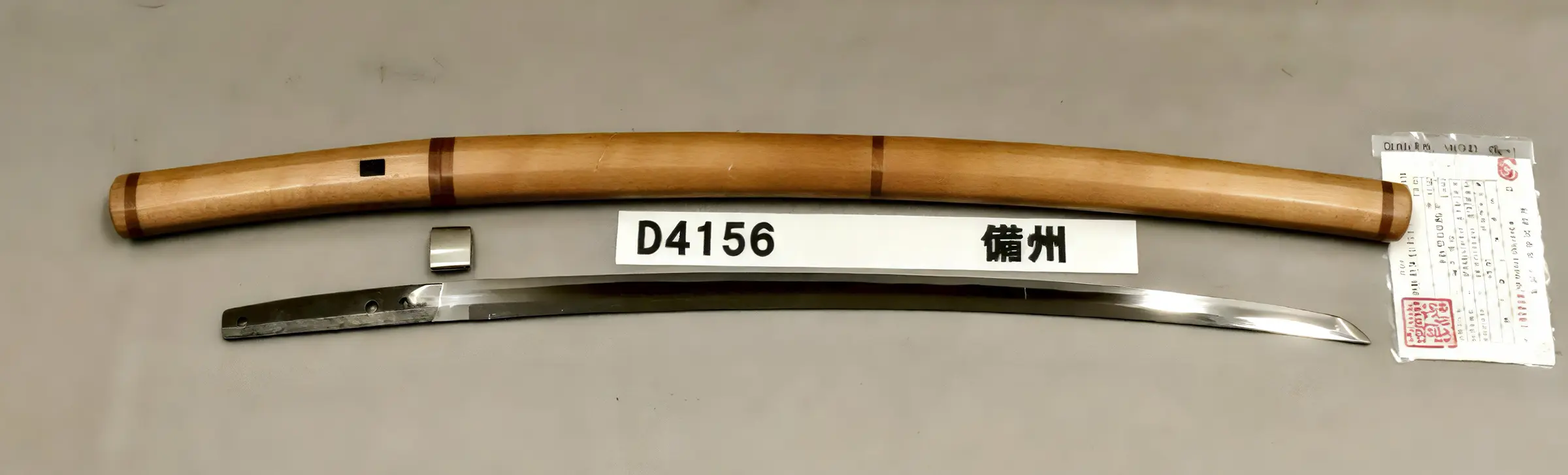

D4156【白鞘脇差】備州

本品は銘「備州」と切られた白鞘脇差で、室町時代末期(16世紀後半頃)の作と考えられます。備州は備前国(現在の岡山県東部)を示す国名であり、日本刀史上もっとも隆盛を極めた「備前刀」の中心的産地です。特に長船派は鎌倉時代末期より江戸初期にかけて数多くの名工を輩出し、戦国時代には武将からの需要に応えるため、多くの実戦的な刀を鍛え出しました。

本脇差は鎬造・庵棟のしっかりとした姿をもち、板目肌が流れて柾がかる地鉄に、直刃を基調として小乱れが続く刃文が映え、当時の備前刀らしい清楚な気品を感じさせます。小切先で取り回しがよく、戦国期に実用を重んじて作られた姿がうかがえます。茎は磨上げられ、銘は「備州」とのみ切られていますが、長船派の一門による可能性が高いと考えられます。銀ハバキが付され、保存状態も良好で、さびや刃こぼれはありません。

長船派の刀は実用と美観を兼ね備え、現代でも人気が高く、特に戦国期の作刀は歴史的背景と共に高い収集価値を有します。室町末期という戦乱の世を生き抜いた脇差として、鑑賞用・研究用にふさわしい一振りです。

-

- 銘

- 備州

-

- 時代

- 室町時代末期

-

- 刃紋

- 乱

-

- 目釘

- 3

-

- 重量

- 287g

-

- 刀長

- 50.4cm

-

- 反り

- 1.2

-

- 元幅

- 3.4

-

- 元重

- 0.4

-

- 先幅

- 1.3

-

- 先重

- 0.3

-

- 登録番号

- 東京都 第303711号

-

- 登録年

- 平成22年