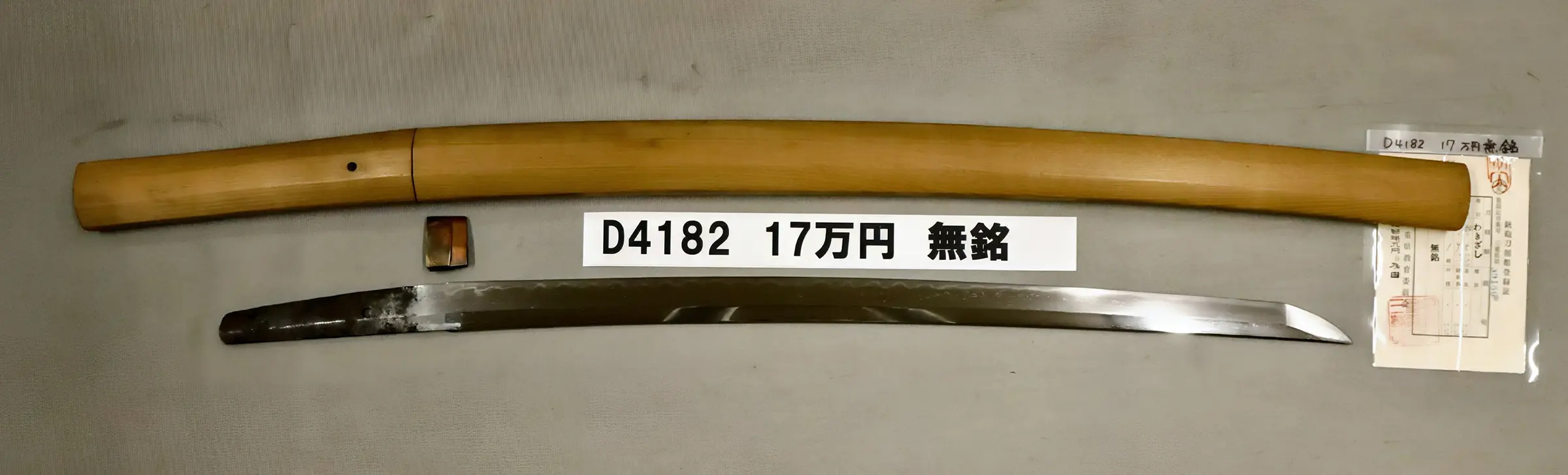

D4182【白鞘脇差】無銘

江戸時代初期(17世紀初頭)に製作された無銘の白鞘脇差です。鎬造・庵棟の典型的な造りで、板目肌がよく流れ、地鉄には力強い動きが見られます。刃文は互の目乱れが連なり、沸の輝きが随所に感じられる華やかな仕上がりです。大切先に仕立てられた姿は堂々としており、巾広でどっしりとした重量感が、当時の実戦期の作であることを想起させます。

茎(なかご)は生ぶ(生茎)で栗尻、平行なヤスリ目が整い、時代の自然な錆色を保っています。銅二重ハバキが丁寧に合わせられており、長年の保存状態も良好で、さび・刃こぼれも見られない健全な刀身です。

江戸初期は戦国の動乱が収まり、武家社会が整う中で、実用刀から美観を重んじる刀剣へと変化が進んだ時代。本脇差は、その過渡期の特徴をよく示しており、豪壮さと品格を併せ持つ一振といえるでしょう。無銘ながら、刀工の確かな技量を感じさせる逸品です。

-

- 銘

- 無銘

-

- 時代

- 江戸時代初期

-

- 刃紋

- 乱

-

- 目釘

- 1

-

- 重量

- 516g

-

- 刀長

- 54.5cm

-

- 反り

- 0.9

-

- 元幅

- 3

-

- 元重

- 0.6

-

- 先幅

- 2.1

-

- 先重

- 0.5

-

- 登録番号

- 三重県 第39186号

-

- 登録年

- 昭和51年