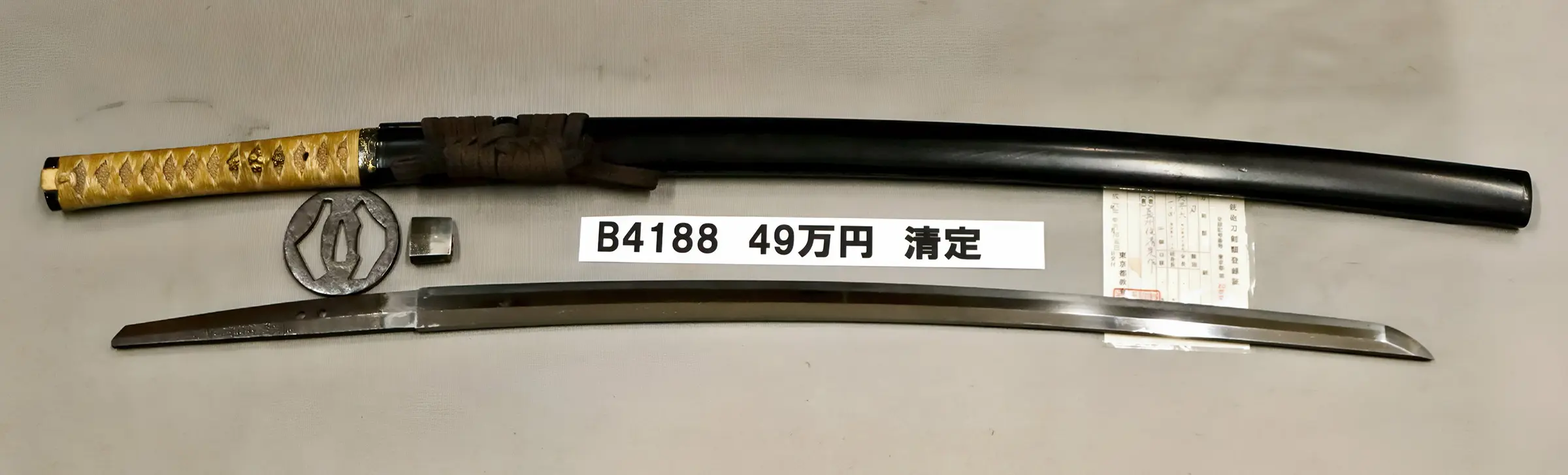

B4188【拵付刀】清定

「長州住清定作」と銘を刻む、江戸時代中期の拵付刀です。清定は長州藩(現在の山口県)で活躍した刀工で、萩鍛冶の一派に属すると伝えられます。長州藩では幕府に仕える武士の需要に応じ、実用性と美観を兼ね備えた刀が多く作られましたが、本刀もまさにその代表格といえます。

地鉄は板目に杢目が交じり、よく練れて冴えた地景を見せます。刃文は乱れこころに足入り、柔らかさの中に力強さを感じさせる見事な出来。中切先で姿は引き締まり、全体の均衡が優れています。茎(なかご)は生ぶで剱形、丁寧な仕立てが刀工の技量を物語ります。銀祐乗のハバキ、黒塗り艶鞘、丸形透かし鉄ツバと、拵も上品で落ち着いた佇まい。保存状態も良く、さび・刃こぼれのないほぼ欠点のない状態です。

江戸中期、泰平の世にあっても武士の魂として鍛えられた清定の一振り。実用刀としての確かさと、美術刀剣としての美しさを兼ね備えた逸品です。

-

- 銘

- 清定

-

- 時代

- 江戸時代中期

-

- 刃紋

- 乱

-

- 目釘

- 2

-

- 重量

- 738g

-

- 刀長

- 63.6cm

-

- 反り

- 1.4

-

- 元幅

- 3

-

- 元重

- 0.8

-

- 先幅

- 1.9

-

- 先重

- 0.5

-

- 登録番号

- 東京都 第266819号

-

- 登録年

- 平成6年