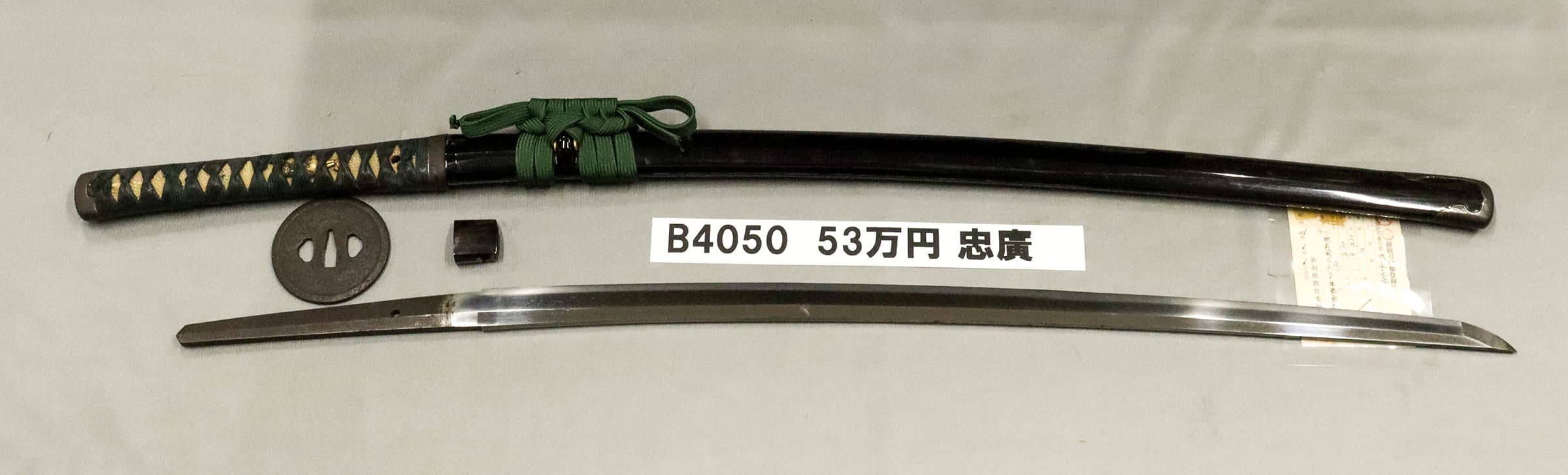

B4050【拵付刀】忠廣

江戸時代初期を代表する名工「肥前国住近江大掾藤原忠廣」による拵付刀です。忠廣は、初代忠吉の子として肥前佐賀藩に仕え、初代の精緻な作風を継承しながらも、より洗練された安定感のある刀姿を確立したことで知られます。江戸初期は徳川の治世が安定し、刀剣が戦場の道具から、武士の格式や教養を示す美術品へと変化していった時代でした。

本刀は鎬造・庵棟の端正な姿で、小糠肌と称される精緻な地鉄が美しく、刃文は直刃に足が入り、柔らかな中にも冴えを見せる上品な仕上がりです。中切先も整い、見る者に落ち着いた気品を感じさせます。生ぶ茎には「肥前国住近江大掾藤原忠廣」と銘が刻まれ、正統な系譜と確かな作刀技術が裏付けられています。

拵は黒塗のツヤ鞘に丸形の鉄ツバを備え、実用と美観の両立が図られた構成。銅ハバキとの取り合わせも渋く、刀身の格調高さを引き立てています。刃こぼれや錆もなく、保存状態は良好です。

肥前刀工群の名声を高めた忠廣の技が凝縮された一振。鑑賞用としてはもちろん、コレクションにも最適な、江戸初期の名品です。

-

- 銘

- 忠廣

-

- 時代

- 江戸時代初期

-

- 刃紋

- 乱

-

- 目釘

- 1

-

- 重量

- 798g

-

- 刀長

- 69.4cm

-

- 反り

- 1.2

-

- 元幅

- 3.1

-

- 元重

- 0.9

-

- 先幅

- 1.9

-

- 先重

- 0.5

-

- 登録番号

- 新潟県 第16337号

-

- 登録年

- 昭和26年