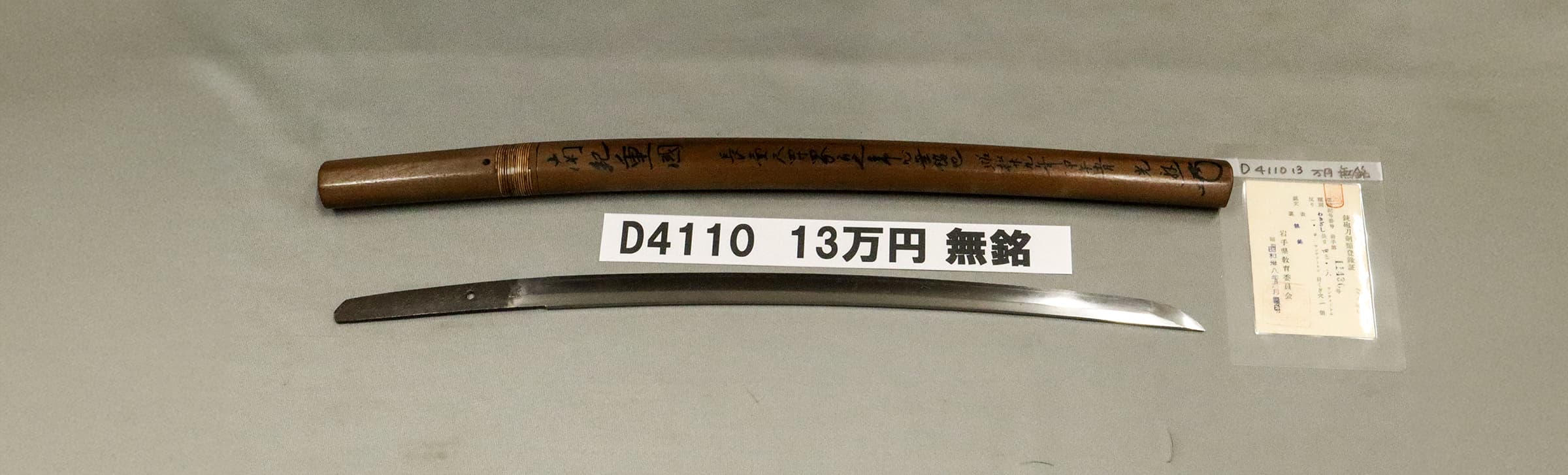

D4110【白鞘脇差】重国

江戸時代初期に紀州藩お抱え刀工として名を馳せた「南紀重國」による白鞘脇差です。重國は、紀州徳川家の御用鍛冶として仕え、紀伊国(現在の和歌山県)で精緻かつ実用性に優れた刀を鍛えたことで知られています。本作は鎬造・庵棟、板目肌が整い、直刃の冴えが美しい一振です。中切先の形状は、時代性をよく示し、武用と美観の双方を兼ね備えています。生茎には栗尻と左上がりヤスリ目が施され、ハバキは柄と一体化した木ハバキです。鞘書には「南紀重國」と明記され、その来歴を裏付けています。

南紀重國は、同時代の刀工の中でも安定した地鉄と整然とした刃文で評価され、藩士の佩刀として多く用いられました。江戸初期は泰平の世を迎え、刀剣は実戦だけでなく武士の威厳と格式を示す象徴としての価値が高まり、重國の作刀はその需要に応えるものでした。

なお、今話題の刀剣乱舞に登場する「へし切長谷部」は「長谷部国重」なので「重国」ではありません。歴史的背景を辿る上でも興味深い一振といえます。コレクションや鑑賞、歴史研究においても魅力のある、時代の息吹を伝える名品です。

-

- 銘

- 重国

-

- 時代

- 江戸時代初期

-

- 刃紋

- 直

-

- 目釘

- 1

-

- 重量

- 243g

-

- 刀長

- 43.6cm

-

- 反り

- 1

-

- 元幅

- 2.2

-

- 元重

- 0.5

-

- 先幅

- 1.5

-

- 先重

- 0.4

-

- 登録番号

- 岩手県 第11430号

-

- 登録年

- 昭和38年